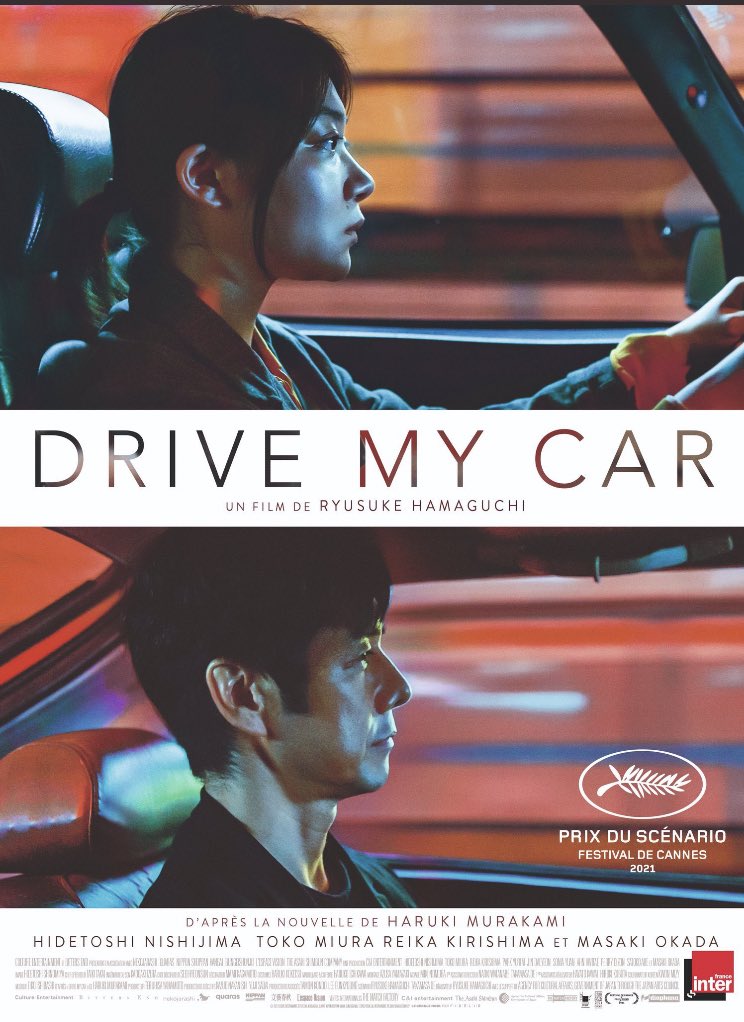

本作は第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、日本映画では初となる脚本賞を受賞、さらに国際映画批評家連盟賞、エキュメニカル審査員賞、AFCAE賞も受賞し、見事4冠の快挙を達成した。

今晩帰ったら少し話したいことがある。そう言い残して妻は死んだ。互いに愛し合いながら、同時に夫の「家福」を裏切って浮気をしていた妻。その2年後、家福は演劇祭で『ワーニャ伯父さん』の演出をつとめるため、広島に滞在していた。家福の傍らには、ドライバーを務める寡黙な女「みさき」。自動車の中で共に時間を過ごしながら、家福はそれまで目を向けようとしなかったあることに気づかされる。

『ハッピーアワー』『寝ても覚めても』の濱口竜介監督の最新作は 村上春樹の同名短編小説を原作に選んだ。『寝ても覚めても』でも原作の映画化に挑んだ濱口竜介監督だが、今回は原作の短編小説から物語を膨らませ、上映時間179分という大ボリュームの内容に仕上げている(原作を3回は読み返せる)

『ドライブ・マイ・カー』以外にも『シェエラザード』や『木野』など 村上春樹『女のいない男たち』所収の短編からモチーフを借りてはいるが、それ以上にも濱口竜介監督の過去の作品を想起させるシーンは多い。アーティストが地方自治体に招かれるというのは『ハッピーアワー』を連想させ、劇中劇が物語の芯にあるのは『親密さ』と同じである。しかも主演の男が急遽いなくなり、演出家が代役を担う展開も同じ。『寝ても覚めても』の男女も北へと車を走らせていた。そして何よりも、家福が演出家として劇をやることになった『ワーニャ伯父さん』の稽古風景のシーンで「感情を抜いてただセリフを繰り返し読むという本読みの稽古」という実践は、まさに濱口竜介監督が自身の映画で取り入れている演出方法でもある。

このように要素だけを数え上げてみると、濱口竜介監督作品の集大成という感じすらしてくる。そこに「絶望から忍耐へ」、「忍耐から希望へ」というチェーホフの主題を、『ワーニャ伯父さん』と村上春樹の『女のいない男たち』を組み合わせて語り直しているのが本作だ。

原作ではタイトルだけが引用されただけだった『ワーニャ伯父さん』だが、本作では劇中劇として再現され、多言語で上演されるその制作過程を丁寧に描写することで徐々に劇の登場人物の葛藤が現実とシンクロして、自己回復の道程を重ねていく。

妻を亡くし、自分の世界に引きこもる家福は、同じように世界に絶望しているワーニャと重ねられている。また、ワーニャは義弟の若い後妻を酒飲み医師アーストロフと奪い合う人物としても描かれている。誰もがこのアーストロフを家福の妻と浮気相手だった若手俳優の高槻に重ねるだろう。原作で

とくに演技がうまいわけでもない。存在に味があるというのでもない。役柄も限られている。だいたいは同じ感じの良い爽やかな中年男性役だ。

と描写される高槻が岡田将生だったのは失礼ながらピッタリだった。私も原作小説を読んでいて岡田将生か東出昌大が思い浮かんだものだ(東出昌大だったら浮気が洒落にならない大事故だった)

そんな高槻が車の中で家福と会話するシーンでのセリフ。

本当に他人を見たいと望むなら、自分自身を深くまっすぐ見つめるしかないんです。

ここの前後のやり取りは浮気した男と浮気された男の関係を超越した緊張感に満ち溢れていた。高槻という男はハンサムだが奥行きに欠ける大したことない男であり、全編通じて最高にキモいが、だからこそ、そんな薄っぺら男が心の底からの本心を曝け出す車の中での会話には圧倒され、息をするのも忘れそうになる。岡田将生のベストと言いたくなる。あの表情、あの瞳、無敵。そりゃ、岡田将生自身が「これでやっと俳優と名乗れる」と豪語出来る作品だった、今年のアカデミー助演俳優賞は決まりだね!

辛い胸のうちを訴えるワーニャを優しく諭す存在であるソーニャが重ねられているのはドライバーのみさきである。

原作では「女の運転はいささか乱暴すぎかいささか慎重すぎるかの2種類に分けられ、どちらも隣に座ると緊張してしまう」という意識の高い人から「これだから村上春樹はダメ」と言われそうな家福の心情風景がある。

だからこそ、新しいドライバーとしてみさきが登場した時に彼女を頑なに受け入れなかったし、彼女のドライバーとしての実力を認めても背もたれを介した関係を維持した。必ず後部座席の運転席の後ろ側に座る。

家福とみさき。

この二人がお互いに喪失感を抱きながら生きている事がわかり、また、みさきの年齢が亡くなった家福の娘と同じだったこと、ドライバーとしてのプロ意識と人を気遣える誠実な性格だったことなど、家福はみさきを少しずつ認めていく。また、みさきもサーブ900という年代物の車でありながら「大事にされていたのがわかる」乗り心地の車であったことなどから家福の真面目な性格を見抜き、お互いが距離を寄せ合い、混じり合っていき、家福は助手席に乗り換える。

バックミラー越しだった車内での会話が、車内で真横になる。孤独だったお互いが、タバコを通して車の外の世界と混じりあうその美しさ。好き。

そして、最後にみさきの故郷、上十二滝村へ巡礼するクライマックスは映画オリジナル要素。赤いサーブ900がひたすら疾走し、トンネルを抜ける場面を反復していくのは観ていて気持ちが良い。

最近、老人に何度も何度も譲っても行ってくれず先に行ってくれと合図してくるから仕方なく進むと「歩行者妨害」で減点された私は運転に対する萎えがあったけれど、もう一度運転したくなるそんなシーンである。

そして目的地に着き、家福が

「おれは傷つくべきときに十分に傷つかなかったんだ(中略)。本物の痛みを感じるべきときに、おれは肝心の感覚を押し殺してしまった。痛切なものを引き受けたくなかったから、真実と正面から向かい合うことを回避し、その結果こうして中身のない虚ろな心を抱き続けることになった。」

『女のいない男たち』に収録している『木野』にあるセリフを吐く。

家福は更に続ける「取り返しがつかない」だけど「生きていかなくちゃいけない」というのは『ワーニャ伯父さん』終幕のソーニャの「でも、仕方がないわ、生きていかなければ!」と重なる。そして舞台では手話でユナがソーニャを演じ、このセリフを家福に言う。家福は現実でも舞台でもソーニャに救われるのだ。

「人は辛い事もあるが、それを耐えてどうにか生きていかなければならない」という在り来りな結論。ただ、そんな昔からある平凡な結論だからこそ人の心に届くことがある。

今の時代にそんな100回は見たことがありそうな結論に質感を持たせることが出来るのは逆に至難の業である。車の運転自体は誰でも出来るような易しいことでも、「重力を感じさせない運転」は至難であるように。しかし、本作はそれをやり切ったのだ。

重力に魂を縛られないその瞬間こそ、映画の醍醐味なのかもしれない。

最後に

冒頭などはHなシーンが多くて、中学生時代、男女の営みが多いから村上春樹の小説が好きだったことを思い出してしまった。そういう意味でも村上春樹の小説の映画化として満点だ。それにしても村上春樹のネームバリューのお陰で学校の図書室や図書館に本が置いてあったのは本当に助かった。

そして映画には刺激がないと物足りない人も、本作を上質なNTRモノだと思えば楽しめるかもしれない。NTRされた男性の心象風景としても素晴らしいからだ。僕は原作を読んだ時、NTRがあるとは思ってなかったので初めて『橘さん家ノ男性事情』を読んでしまった時のような衝撃があった。

世の中の男性の少しでも多くの脳が破壊されることを望む。